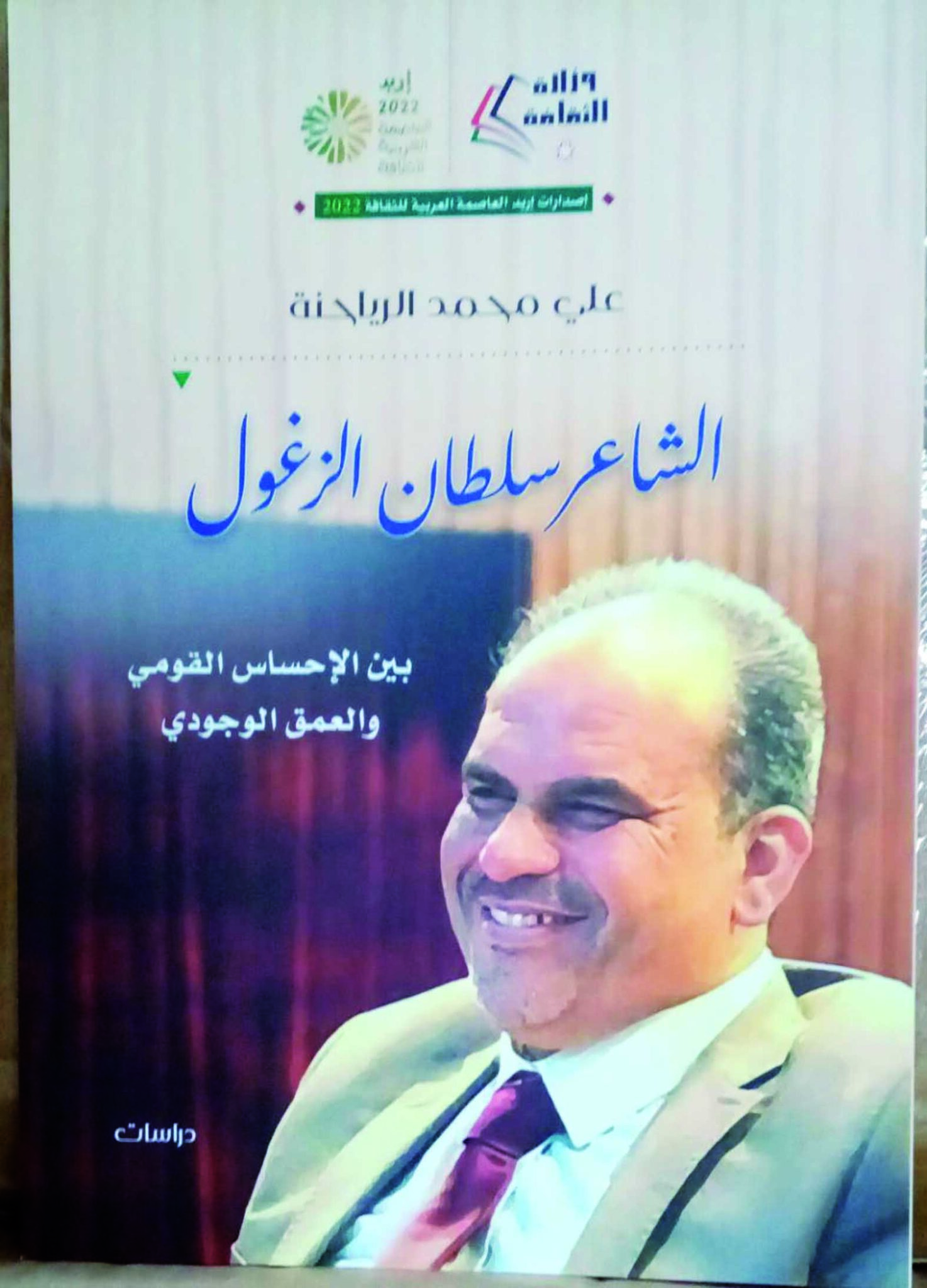

“سلطان الزغول بين الإحساس القومي والعمق الوجودي” دراسة للباحث الرياحنة

=

ضمن سلسلة إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، التي صدرت عن وزارة الثقافة الأردنية مؤخرا، تبرز دراسة الباحث علي محمد الرياحنة “الشاعر سلطان الزغول بين الإحساس القومي والعمق الوجودي”، وهي دراسة تسلط الضوء على تجربة الشاعر الأردني سلطان الزغول بوصفه “أحد شعراء الحداثة في الأدب العربي المعاصر”، كما يشير الباحث في مقدمة دراسته.

تتضمن هذه الدراسة تمهيدا وثلاثة فصول وخاتمة، إضافة إلى حوار مطول مع الشاعر أجراه الباحث، وجاء في ملحق نهاية الكتاب، وقد هدف منها، كما يقول في المقدمة، إلى الوقوف عند المضامين الفكرية في شعر سلطان الزغول، متبعا المنهج الوصفي التحليلي، مع الاتكاء على بعض المناهج الأخرى، كالمنهج النفسي.

تناول الرياحنة في التمهيد، الذي جاء تحت عنوان “الشاعر سلطان الزغول وموقعه في الشعر الأردني”، نشأة الشعر في الأردن منذ عهد تأسيس الإمارة العام 1921، ومراحل تطوره، من القصيدة التقليدية العمودية إلى قصيدة التفعيلة، وصولا إلى قصيدة النثر، مؤكدا أن الشاعر سلطان الزغول قد ظهر واحدا من المؤمنين بالقصيدة الجديدة، يحمل هموم الشعب العربي وآماله، مع تأثير كبير للمكان الأردني في شعره.

ويلاحظ الباحث بروز النزعة القومية والوطنية في شعره من جانب، ومن جانب آخر بروز نزعة وجودية تختلط بالمضامين الوجدانية. وتتضح النزعة الوجودية في أكثر صورها جلية من خلال علاقته بالموت، وهي علاقة يلمسها القارئ من خلال النظر في عناوين أعماله الثلاثة التي تتناولها الدراسة، وهي: في تشييع صديقي الموت، ارتعاشات على جسد الخريف، حضن الأفول.

الفصل الأول من الدراسة كان عنوانه “المضامين الوطنية والقومية”، ويلاحظ الباحث فيه أن بداية الأردن القومية جعلت شعراءه عامة يتجاوزون الأقاليم والحدود، مؤكدا أن الشاعر سلطان الزغول وضع القضية الفلسطينية نصب عينيه، خاصة في مجموعته الأولى، ثم ناقش نصين من نصوص هذه المجموعة يحملان هم هذه القضية، لكن دون مباشرة، وهما “شتاء” و”سلاف لأيار الحزين”. أما احتلال العراق وتداعياته الكارثية على العرب فيبرز، كما يلاحظ الباحث، في المجموعة الثانية، خاصة في قصيدة “ارتعاشات على جسد الخريف” التي أطلق عنوانها على المجموعة.

وبعد أن يناقش مضامين هذه القصيدة، ينتقل إلى قصيدة “ربيع” من مجموعة “حضن الأفول”، والتي تتخذ من الثورة التونسية متكأ لها لتعبر عن بزوغ فجر جديد في تونس. ثم ينتقل إلى قصيدة أخرى من المجموعة نفسها ليقول: “رغم أن الشاعر سلطان الزغول من مناصري الشعر الحديث، إلا أنه كتب قصيدته “قرب باب دمشق” على نمط الشعر العمودي، ممزوجا بالشعر الحر وقصيدة النثر، وهنا يبرز تداخل الأشكال الشعرية”.

ويؤكد الباحث علاقة الشاعر الخاصة بدمشق بوصفها رمزا للحضارة العربية منذ كانت عاصمة الدولة الأموية من جهة، ومن جهة أخرى لكونه عاش في كنفها ردحا من حياته.

الفصل الثاني من فصول الكتاب جاء بعنوان “المضامين الوجدانية”، وفيه يؤكد الباحث أن الشعر الوجداني تعبير حي عن مشاكل الإنسان، ومن أبرز مميزاته التأمل في الحياة، والهروب إلى أحضان الطبيعة والتوحد معها نتيجة الشعور بالغربة واليأس من المجتمع، ثم يضيف أن الشاعر سلطان الزغول الذي ولد في أحضان طبيعة خلابة في جبال عجلون غلب المكان الساحر على روحه، ولم يتحمل حياة المدينة التي أتعبته، فتصورها سجنا يغلق أبوابه عليه. ثم يناقش نصين من المجموعة الأولى “في تشييع صديقي الموت” يعبران عن هذا الاتجاه، هما: الاتكاء على الحبيبة، وأنثى البحر. وتبرز فيهما سمات الشعر الوجداني في تعبيره عن ذات الشاعر واندماجه بالطبيعة.

أما الفصل الثالث وعنوانه “المضامين الوجودية” فيبدؤه الرياحنة بعرض للوجودية التي يرى سارتر أنها تدافع عن القيمة الأصلية للفرد الحر، ثم يصف تأثيرها الكاسح في الثقافة العربية، وهو ما دعا عبد الرحمن بدوي إلى أن يقول: “الوجودية أصدق تعبير عن حالة القلق العام”. ثم يصل الباحث إلى تأثير الوجودية في الشعر العربي الحديث، ليقول: “يمكن النظر إلى أعمال الشاعر سلطان الزغول كنموذج لهذا التأثر، حيث أنه استلهم الوجودية بوصفها وليدة الحداثة الفكرية التي طالت الشعر العربي الحديث في ألفاظه وصوره وموسيقاه، وفي استدعاءاته الفكرية وتشكيلاته الجمالية، وراعى في قصائده ما تميزت به الوجودية من صفات مليئة بالمعاني، منها: الخوف، والقلق، والتمزق، والتشتت، والحيرة، والسخط، ومعاناة الوجود الإنساني من أزماته ومشكلاته، وقضايا الذات الفردية والجماعية”. ويتلمس الباحث علي الرياحنة ملامح الوجودية في شعر سلطان الزغول، مركزا على قصيدة “في تشييع صديقي.. الموت” التي تعكس سمات الاغتراب والنزوع نحو التأمل وخلق نوع من التوازن بين الذات والواقع المرير المحيط، وقصيدة “الضيف” في المجموعة الثانية “ارتعاشات على جسد الخريف” التي يوظف فيها الحوار الدرامي بين الموت، الذي وصفه بالضيف، و(علي) الفلاح المكافح الذي يقدم ببساطته القروية أسئلته الوجودية الأساسية.

وفي خاتمة الكتاب يؤكد الباحث غنى الشعر الأردني بتجارب شعرية مهمة، لكن المحزن أن هذا الشعر، الذي يشكل أرضا خصبة للدراسة والبحث، لا يجد إلا قلة من الباحثين يسلطون الضوء على بعض مقاطعه، مشيرا إلى أنه حاول الإضاءة على تجربة شاعر أردني اتسمت بالثراء والجدية. وفي نهاية الكتاب يجد القارئ ملحقا بالدراسة يتمثل بحوار مع الشاعر سلطان الزغول يقدم من خلاله إضاءات على بداياته الشعرية وأبرز المؤثرات في شعره ورؤيته للحياة والموت كجدلية أساسية تؤرقه في كثير من قصائده.

الغد-

التعليقات مغلقة.